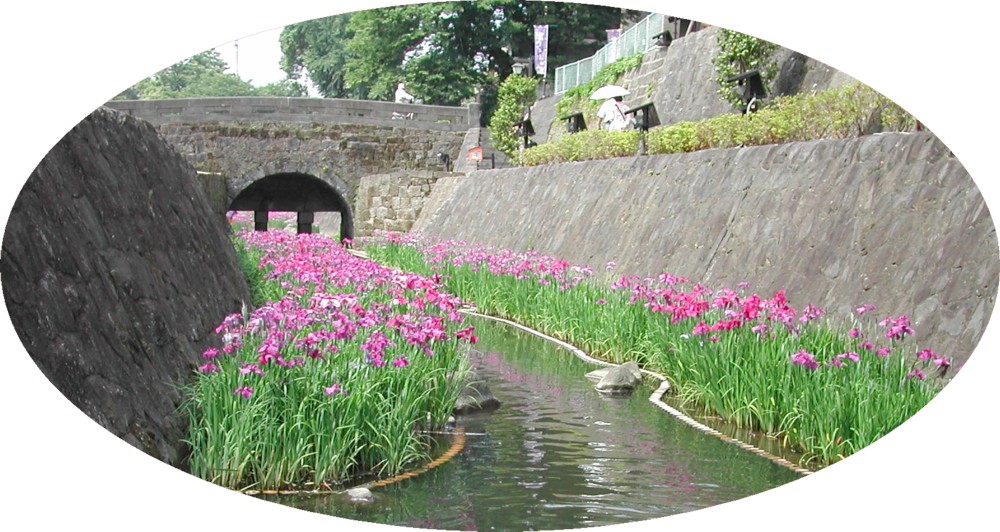

基準となり大いに繁栄しました。 高瀬裏川には高瀬商人たちが個人の商品搬入のため

に造られた小さな石橋や、商家が今もなお残ります。また、高瀬は肥後五ケ町(熊本町、

川尻町、高橋町、八代町、高瀬町)の一つです。そのため、町の玄関に当たる往還の出入

り口には、立派な石橋が造られました。それが、「高瀬眼鏡橋」や「秋丸眼鏡橋」です。

当時の面影が残る石橋や石垣、商家と見事に溶けこんだ花しょうぶ 66,000本が見事に

咲き誇っています。(2005年6月4日)

高瀬裏川には7つの石橋が残っています

一番下流にある秋丸眼鏡橋。この橋は元々は上町橋の上流秋丸地区

との境にありましたが河川改修の影響で現在の場所に移築されました。

上流から見た秋丸眼鏡橋 水門をかねたシングルアーチの橋です

下流から2番目の高瀬眼鏡橋 150年程前、菊池川を渡った

旅人はこの橋を通って豊前の国・

小倉を目指したそうです

旧高瀬大橋と商店会につづく裏通り

菖蒲庵 酢屋さんの「離れ」に茶室として建てられました。

西南戦争時に官軍総督有栖川織仁親王が泊まったといわれています。

左)酢屋橋 右)小崎橋

酢屋橋は、中央をくり抜いてあります。重い荷物をかかえたり、天びん棒で

荷物を運ぶ時、両足をしっかりと踏ん張り川に落ちないような工夫がしてあります。

小崎橋には片方だけに一本の彫り込みがあります。荷車やリヤカーの片方の輪を

その溝に入れ川に落ちないような工夫があります。片方だけ溝を彫る事により幅の

広い車にも対応出来るようになってます

上町橋 橋を渡り階段を登ると高瀬蔵があります

県道沿いに立ち並ぶ100本の矢旗

(参考文献:玉名市の観光パンフレット)

| Vol.1 高瀬裏川 |

Vol.2 高瀬蔵 |

Vol.3 俵ころがし |

Vol.4 蓮華院誕生寺奥之院 |