ミニ里山南側杉林の歩道端にオカトラノオの小さな群落がありました。2025・7・4

ミニ池で(ヤンマ?)トンボが羽化していました。左側は前の日の5月26日、右側は5月27日。ヤンマトンボは(ミツガシワの葉に隠れるようにして)数日かけて羽化するのか? 2025・5・27

監視カメラが映した夜のミニ池を通るハクビシンかタヌキ? 2025・5・5

杉林の傍らに小さな小さな可憐な花が咲いていました。左側はフデリンドウで右側は??

2025・5・14

ミニ里山愛護会会員の佐藤茂さんの見立てで、右側の花はツクバネウツギの花と判明。落葉低木で2mくらいになれば見ごたえのある景色を提供してくれるでしょう!! 2025・6・9

ミニ池の水路を清掃中に見つけたアカハライモリとヤゴ。2025・4・18

ミニ池のしずく滝を作り替えた。池の近くの木の高い位置に動物観察といたずら防止用の監視カメラを設置した。 2025・4・10

ミニ池に大きな石を何個も転がし入れたひどいいたずらを発見!!中学生程度でないとできないいたずらだ!以前より小さなかわいいいたずらはあったが、このようなひどいいたずらは初めてだ!!!かわいいいたずらをしていた小学生が成長して中学生になったためだろう。公園でたむろする中学生が怪しい。修復に手間がかかった。池の生きものもかなり被害を受けただろう。 2025・3・7

雪に埋まったミニ池とそこに雪の降る動画。2025・2・8

杉林中に作った通路脇にキノコの群生が出来ていた。通路が出来る前は気が付かなかった。2種類のキノコのようだが、何んと言うキノコだろう? 2024・10・13

仙台キノコ同好会の方の見立てと、ネット検索の情報から判断すると、右上と右下はテングタケ科のテングタケかガンタケ、左下はナヨタケ科のコナヨタケかイタチタケと思われる。2024・12・29

茂庭公園ミニ里山最大の落葉広葉樹、イイギリの樹上の実。杉林で作業をしていると、ヒヨドリが来て鳴きながら食べているのがよく目に付きます。「おいしい、おいしい」と言って鳴いているのでしょうか!

2024・11・5

茂庭公園ミニ里山近くの遊水池で大きな魚が水面を揺らしていました。この遊水池は大雨対策用に茂庭台団地造成時に作られたものです。今では菱と思われる水草が生えています。いろいろな生物がいるようです。いつの間このような大きな魚が生息するようになったのでしょう?鯉のように思えますが、魚の種類は分かりません。下流から遡上して来たのでしょうか、それとも誰かが放流したのでしょうか?

2024・10・3

茂庭公園ミニ里山の萩の花にキタキチョウが集まっていました。萩の中に見えるまっすぐ伸びた草は外来種のセイタカアワダチソウで、花が咲いて判明。その後、除去した。

2024・9・23

草の葉の下に雨宿りするキタキチョウ。茂庭公園では秋によく目にする蝶です。

2024・9・21

ミニ池のトチカガミの小さな白い花、ミニ池水源近くで大きな獲物を食べるシオカラトンボ♂、ミニ池でゆっくりと動くタニシ、2024・8・18

左: 水路に仕掛けたトラップに捕獲されたカエル3匹、2匹がウシガエルで1匹がトウキョウダルマガエル。 トウキョウダルマガエルはミニ池に放した。その後、しばらく(上の動画のごとく)寛いでいた。

右: 水源近くにいたウシガエル。ウシガエルは外来生物法に従い、駆除した。今年は8匹を駆除した。(合掌!!)2024・7・21-28

ミニ里山、ミニ池近くのカツラの木で鳴くニイニイゼミ。暑い暑い2024年の夏の始まりでした。

2024・7・14

茂庭公園ミニ里山のミニ池に住み着いたウシガエル。日本在来の生きものの生息を脅かす特定外来生物。今回、トウキョウダルマガエルが居場所を追いやられるのを目撃した。数日後、以前作ったトラップで捕獲して駆除した。他に合計4匹を駆除、合掌!! 2024・6・22

茂庭公園ミニ里山のミニ池の常連さん、オオシオカラトンボ♂。 2024・6・17

茂庭公園ミニ里山の近くでさえずるガビチョウの姿を捉えた。動画も取れた。ガビチョウは中国原産の野鳥、声が美しいので愛玩用に飼われて、野生化、今では日本全国いたるところに生息、繁殖している。茂庭公園がある茂庭台団地の住宅街でもさえずりが聴こえる。2024・6・3

茂庭公園ミニ里山の水路で見られたカエル。トウキョウダルマガエルらしい。ミニ里山では初の出現。しばらく見られたが、やがてウシガエルに追い払われてか、水源の枡の近くへ移動。やがてそこでも姿が消えた。2024・5・26

茂庭公園ミニ里山ミニ池のミツガシワの花。弱弱しい小さな花!! 2024・5・2

茂庭公園ミニ里山のミニ池の近くで見つかった珍しいキノコ。専門家の意見ではトガリアミガサダケ。食用としても美味しいとのこと。幾つかの群生箇所があった。2週間ほど見られたがやがて消えていった。アミガサダケに関連して河北新報でも(4月19日)報じられた。2024・4・16

茂庭公園のカケス。ミニ里山でも今年はよく見かける。ドングリが主食。コナラやシラカシなど、公園にはドングリを付ける木がある。2024・1・17

茂庭公園北の端にあるトウネズミモチ。2023・12・24にはたわわに実が付いていた。それから約一か月後の2024・1・14では実はほとんどなくなっていた。野鳥(特にヒヨドリ)に食べられたのだろう。野鳥には貴重な冬の食べ物の1つでしょう。

茂庭台地区文化祭で発表したポスターをミニ池近くに設置。風雨が強いときは退避させる。

2023・11・9

(上)アカハライモリを水源掃除中に発見、保護し水路へ放す。(下)水路を掃除中に枯れ葉だまりに冬眠準備中のアカハライモリを発見。枯れ葉を掛け戻した。保護したアカハライモリかも? 2023・10月下旬

ミニ里山でよく見かけるノシメトンボ(左上)、ナツアカネ(右上)、

水源近くで吸水するキタキチョウ(左下)、(右下)何かの卵のようだ。(専門家の見立てでオオトリノフンダマシ(蜘蛛)の卵のうと分かる。)2023年9月下旬。

大雨の後のミニ池。2023年9月6日

湧水域の水源枡の底に溜まったヘドロを清掃中に保護したアカハライモリの幼生、体長約 2 cm。身体の外に張り出したエラで呼吸をしているのが印象的。この後、ミニ池に放した。2023・8・11

ミニ池のアサザの葉の上のニホンアカガエル(?)のオタマジャクシ。2023・8・5

ミニ池から旅立つ寸前のニホンアカガエル? 2023・8・1

素敵な入口看板が出来ました。Thank you, Shanty大沼さん。2023・7・27

ミニ池でメダカの稚魚(体長~4 mm)を初見。メダカが自然繁殖している証拠です。

2023・7・27

茂庭公園ミニ里山の水路でコオイムシがダンスをしています。背中の卵から子どもの孵化を促していると思える動作です。最後の方でメダカが一瞬、顔を出します。2023年7月9日

2023・7・9

ミニ池のアサザの葉の上で休むモノサシトンボ?のつがい

しずく滝の看板が素敵になりました。作ってくれたShanty大沼さん、ありがとうございます。

2023・7・2

2年前からミニ池脇に生えてきた木。昨年の秋、ツマグロオオヨコバイに樹液を随分吸われていたが元気に葉を伸ばしている。ケヤマハンノキかも? 2023・6・26 大木になるケヤマハンノキなので伐採した。2024年春。

旅立つ二ホンアマガエル。2023・6・26

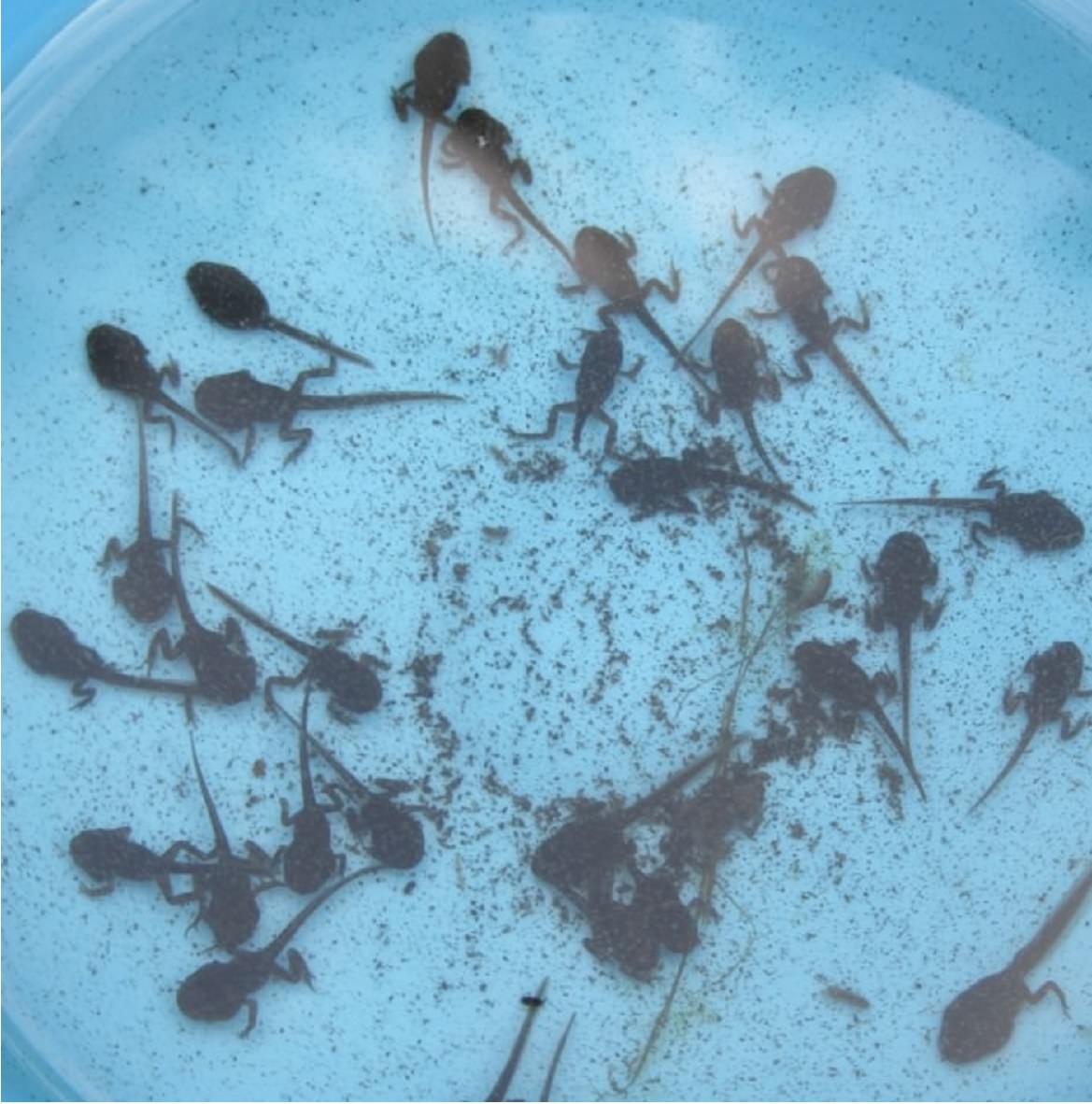

おいで里山の会で開かれた「田んぼの生きもの調査」に参加。「むかい・いきもの研究所」のむかっち博士から田んぼにいる3種のカエルの幼生(オタマジャクシ)の見分け方を教わる。同時に幾つかのオタマジャクシを頂いてミニ池と水路に放す。そん時の写真から3種のカエルの同定を試みた。見分け方は目と目の間隔、広い順に二ホンアマガエル、シュレーゲルアオガエル、二ホンアカガエル。2023・6・12

5月9日に初見したミニ池のオタマジャクシはむかっち博士の判定方法によると、二ホンアカガエルの幼生のようだ。しかも、今年はウシガエルを一度も目にしていない!! 2023・6・12

ミニ池でオタマジャクシを初見。体長約5 mm、この時期なのでヒキガエルのオタマジャクシだろう。 2023・5・9

その後の様子が昨年の違う。昨年は多数のオタマジャクシが群れていたが、今年は少数でひっそりと隠れるように過ごしている。ヒキガエルの幼生(オタマジャクシ)ではない。2023・5・31

人知れず咲くミニ里山テニスコート裏の梅(白花と赤い蕾) 2023・3・21

雪に埋もれたミニ池と氷の滝となったしずく滝3景 2023年1月~2月

ミニ里山の最大の落葉広葉樹、イイギリに赤い実がなるのことに初めて気が付きました。2022・11・22

ミニ池のしずく滝を作り替えました。今回は初めて敷ワラを使用しました。カバーは昨年より人工杉皮です。しかし、敷ワラだけではしずく量が取れず、従来からのワラ縄を12本混ぜて後ほど作り換えました。2022・10・14

水源近くの水路にお腹の大きいヒキガエルを発見、卵を抱えて産卵場所(水場)を探しているのでしょう。2022・9・28

丸太を利用したミニテーブル(兼椅子)を4個作りました。屋外なので充分離して用いれば、コロナウイルス感染を防ぎながらミニ池脇でミニ会合が開けます。2022・9・25

2022年9月から11月にかけてミニ里山の木や草の葉には多数のツマグロオオヨコバイが見受けられました。セミの仲間で体長1cmほど、細い針のような口を葉に刺して葉から養分を吸い取っているよう。人が覗き込むと横方向に移動して隠れます。移動方法が「横這い」なのでこの名が付いたのでしょう。ツマグロは羽根の付け根(褄)が黒いからでしょう。見かけがバナナのようなので、俗称「バナナ虫」!! 人が聞こえない周波数で鳴いているそうな。もう少し小さく黒い斑点のないツマグロヨコバイもいるようだが、ミニ里山では見かけない。

ミニ池でヤンマトンボが産卵していました。ヤンマトンボの種類は不明です。2022・9・18

専門家の見立てでルリボシヤンマ♀と分かりました。背中の模様が瑠璃色の星をちりばめているようなのでこの名が付いているようです。しかし、都道府県によっては絶滅が危惧されている貴重な存在です。<<動画で見えている水草はアサザとトチカガミが大部分ですが、外来種のホテイアオイも少しあります。ホテイアオイの根に野生メダカが好んで産卵するので入れてありますが、ホテイアオイは冬を超えて生存出来ません。池外への流失も押さえています。>>

ミニ池に集うトンボ3種?。2022年7月―9月

ミニ池も水路も自然の食物連鎖の渦の中です。イシビルは河川に普通にいる蛭の一種。池を作った時に名取川などの砂利と水を持ち込んだためでしょう。自然の食物連鎖を起こさせるための作成プロセスの一環でしたが、イシビルも同時に侵入したようです。イシビルは動物食で水中のいろいろな生物を捕食して生きているはず。メダカも時々餌食になっていることでしょう。小さいときは逆に捕食されていることでしょう。ちなみに、この蛭は人の皮膚から血は吸わないそうな! やれやれ、安心・安心!!

ウシガエル捕獲大作戦

ミニ池の水草(アサザ)の花。2022年7月4日

茂庭公園ミニ里山のミニ池で産卵するオオシオカラトンボ♀ オオシオカラトンボはミニ池でもっともよく見かけるトンボ。2022年6月26日

ミニ池に見慣れないトンボがいた。2022年6月19日。専門家2名の見立てで二ホンカワトンボと分かった。カワトンボは山林の清流に生息するトンボ。ミニ池で見られて感激!! 二ホンカワトンボでも幾つか羽根の色・様子が違うものがいるあるようだ。正確には、(2004年)遺伝子の系統研究から、本州に生息するカワトンボは二ホンカワトンボとアサヒナカワトンボの2種に分類されるようになったそうな。2022・7・15

アマガエル(と思った)カエルがミニ池のしずく滝の近くでラブコールを送っていました。姿は見つかりませんでした。恋が実ればいいのですが! 2022年6月6日。専門家2名の見立てで、シュレーゲルアオガエルと判明。ミニ池のようなところにシュレーゲルアオガエルが来ているなんて、感激!! しかし、恋は実らなかったようで、その後オタマジャクシは見ていない。2022・7・15

水路で見かけたヤゴ。体長3cmほど。オオシオカラトンボのヤゴかも? いや、ヤンマ類のヤゴかも。2022年5月4日

ミニ池でオタマジャクシを初見しました。全長1cmほど。ことしは無事カエルになってほしい。念のため、7匹だけ自宅(河野宅)水槽へ移しました。2022年4月30日。

2022年4月7-8日、シーズン最初の手入れをしました。

水路の掃除の時、見つけたヤゴ4匹。3cmほどの長さ。全て同じトンボのヤゴか? 微妙に違っているようだけど?甲殻類ミズムシが数匹いる。

水路の掃除の時、スギの葉と松の葉と一緒に撮った正体不明の黄色い物体。スギの花のつぼみのようだ!

ミニ池の掃除の時、見つけたカエルの卵塊の一部。知らずに小型熊手で引きちぎっていた。そっと元に戻した。何カエルだろう? ヒキガエルだろう? このカエルは秋の終わりに卵を産み付けるようだ。水面にはアメンボ―が多数いた。(アズマヒキガエルの卵塊だ。ヒキガエルは、春先、産卵のためだけに起き出して来て、水場で交接・産卵する。その後、再び冬眠(春眠)し、充分暖かくなると完全冬眠から覚める。従って、この卵塊はミニ池の掃除直前に産み落とされたものだ!!2024年8月、追記)

その他に、タニシ、マツモムシ、スジエビを発見。ただし、メダカは一匹も見当たらず。やはり、昨年、ウシガエルに食べられたようだ! 冬眠から目覚めかけのウシガエルを4匹捕獲、駆除した。随分沢山住んでいたのだ!!

ミニ里山入口看板近くに咲き乱れる立寒椿。今シーズン最後のハイライト。やがて本格的冬の到来です。2021年12月9日。

水路の枯れ葉だまりで冬眠の準備中だったウシガエルを捕獲。体長約10cm、これで子供だ。オタマジャクシを食べ尽くした犯人と思われる。これで今年で4匹のウシガエルを駆除した。ウシガエルは本能に従い、食べて成長し命を繋ごうとしているだけで罪はない!! 2021年11月14日。

2021年10月28日、ミニ池近くのサツキの枝先で見つけた交尾中のヒメヤママユガです。二匹はメスが出すフェロモンで結びつけられたのでしょう。この後、メスは木の枝に卵を産み付けて息絶えるでしょう。オスも当然生きてはおれません。来年の春には芽吹いた新芽に卵から孵化した毛虫がいることでしょう。

ツマグロヒョウモン蝶のオス。ツマグロヒョウモンは南方系のヒョウモン蝶だが、近年の温暖化の影響で生息域がどんどん北に延びているらしい。ヒョウモン蝶の食草はスミレらしいが、ツマグロヒョウモンの幼虫はパンジーも食べるので人家の近くでも繁殖するらしい。晩秋の蝶でもあるそうな。2021年10月10日。

しずく滝を1年ぶりに作り替えた。右下は古いしずく滝、芯の稲わらが朽ちかけている。2021年10月8日。

夏場、水路の枯れ葉などを掃除するとよく出て来るムシ。オスが背中に卵を背負う事から「子負い」ムシと呼ばれる。成虫の体長約2cm、食性は動物食でヤゴや貝(ミニ池には、タニシやサカマキガイがいる)などを食べる。トンボの天敵だ! 2021年9月11日。

雨の日、モンキアゲハが桂の枝で休んでいました。2021年9月1日。

2021年8月19日 ミニ池でナツアカネのつがいが産卵していました。

2021年6月12日、オタマジャクシに足と手が出ていてそろそろカエルになる頃でした。この後、不幸なことが起こりました。誰か(何か)がこれらを大量に捕っていったのです! 一部残されたオタマジャクシは順次カエルとなって巣立ったはずですが、巣立ったカエルを一度も目撃出来ませんでした。ウシガエルは水中の生物も食べるそうなので、おそらく、ウシカエルが食べてしまったのでしょう。真相は不明です。

2021年5月より落葉広葉樹仮植栽領域を整備し始めました。公園南側林辺の日当たりの悪い場所に自生していたモミジ3株とカエデ1株を移植しました。今後は南側杉林が順次伐採されて、これら落葉広葉樹が定植できることを願っています。

2021年3月31日 ミニ池開き(シーズン最初の手入れ)を行いました。メダカが元気でした。トンボのヤゴが大小数匹見つかりました。小さいヤゴはルリボシヤンマ類のヤゴのようです。(写真参照)その他、マツモムシ、(甲殻類)ミズムシを確認しました。

2021年1月4~12日

ミニ池のしずく滝が凍りました。池が雪に埋もれてしまいました。

しずく滝

稲ワラ縄をたくさんまとめて芯としています。水路からは稲ワラ内を毛細管現象で水が落ちてきます。水路の水位が下がっても水がわずかながら(しずくとなって)落ちてきます。(2020年7月3日撮影))