2025年冬も2022年とほぼ同様の人工繫殖を行っている。

我が家の冬のメダカ水槽風景。昼間は日が差し込む窓側に置いてある。右側2つの大きな水槽に親メダカがいる。左側2つの水槽(10Wヒータ入り)には子どもメダカがいる。丸い白い容器は卵を入れる養育メッシュ。上の動画は一番左の水槽の養育メッシュ中で孵化したメダカ。

2025・2・1

2024年の冬と夏も2022年とほぼ同様の人工繫殖を行った。

2023年の冬と夏も2022年とほぼ同様の人工繫殖を行った。

2022年夏の巻

経過

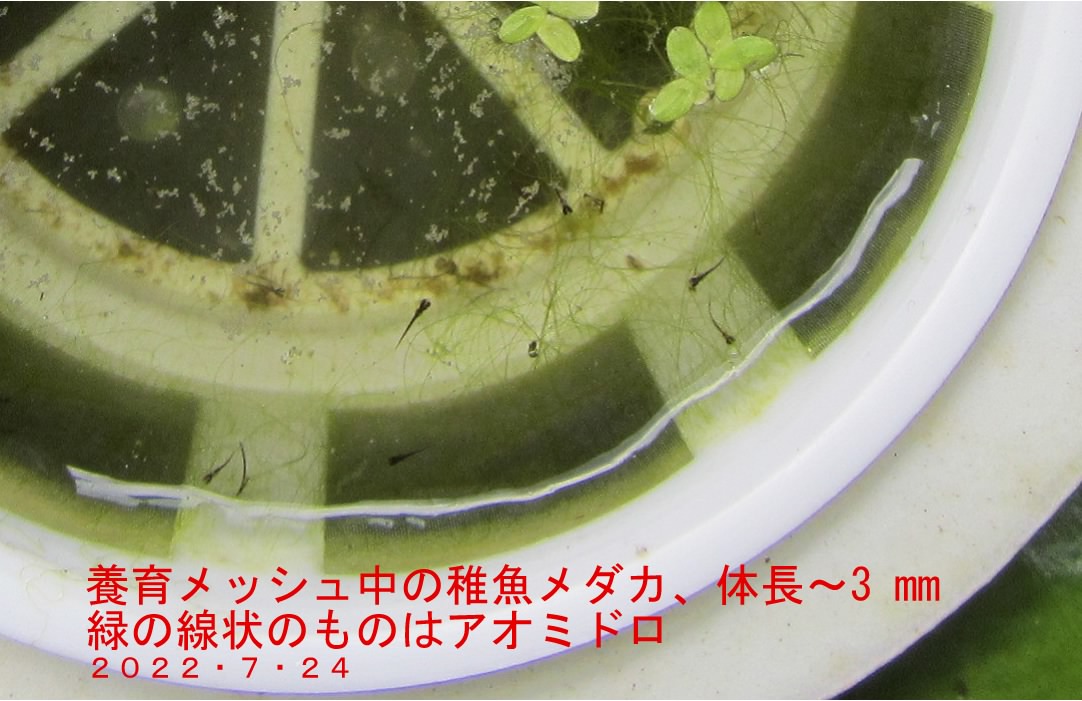

2022年冬に人工繫殖で生まれたメダカの内、我が家(河野家)に残していたメダカ10数匹が卵を産み始めた。卵を産み付ける場所はホテイアオイ根が主である。水槽にはアサザなどの水草があるが、卵を産み付けるのはホテイアオイの根ばかりであった。

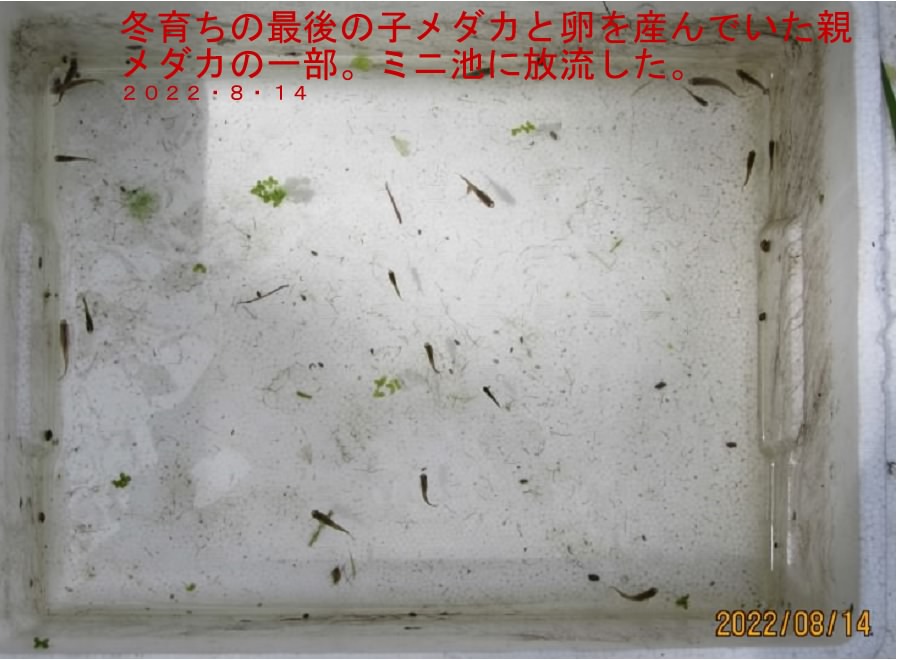

7月11日より卵を採取し養育メッシュに保護を始める。以降、8月14日までの約1っ月の間に合計約700個の卵を採取した。何匹がメスのメダカか数えていないが、仮に7匹がメスとすると、1匹のメスメダカは毎日ほぼ3個の卵を産むことになる。自然の状態では700個の卵のごく一部がメダカとして成長するのであろう。養育メッシュに分散して納めた約700個の卵も全てが孵化したわけではない。無精卵であったものとか、カビが生えてダメになったものがあるようだ。結局、我が家のメダカ用水槽には約150匹の稚魚メダカが育っている。

10月上旬頃まで水槽で育てて、1cm程度に大きくなっているものを順次、ミニ池と水路に放す予定である。それ以降は我が家の屋内で冬越しさせて大きく育て、来春にミニ池と水路に放流しよう。

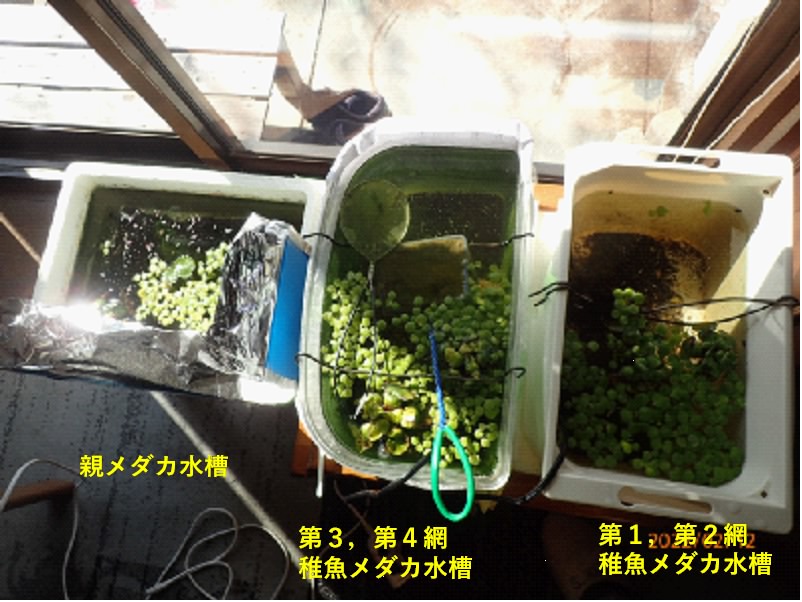

稚魚(チビ)メダカ用の4つの水槽。水槽_Aが一番幼い稚魚用、_B>_C>_Dとだんだん大きくなった稚魚用水槽。各水槽には30~40匹程度の稚魚がいる。2022・9・11

2022年冬の巻

経緯

我が家(河野家)には2011年5月から野生メダカが庭の小さな池(野鳥の水飲み、水浴び場所)に住んでいる。池のボーフラ対策として、大崎市田尻町の「メダカの郷」(主宰:高橋孝憲さん)から15匹頂いて来た野生メダカだ。野生メダカは大きく分けて、日本海側のキタノメダカと太平洋側のミナミメダカに分からるそうな。頂いて来たのは鳴瀬川水系のミナミメダカだろう。以来、ほぼ2年に1回の割で、子どもメダカが生まれ、細々と命を繋いできた。

2020年6月にミニ里山のミニ池が完成した。この折に庭の池の一部のメダカをミニ池に放した。2020年8月にはミニ池に稚魚メダカが発生し、順調に命の継承が出来ると思えた。しかし、ミニ池近辺に生息するウシガエルが池のいろいろな生物(メダカ、オタマジャクシ)を捕食して、壊滅的ダメージを与えた。2021年にはミニ池にメダカもオタマジャクシも姿が見えなくなった。以後、ウシガエルは見つけ次第、捕獲し、外来生物法に従って、駆除している。しかし、このままでは野生メダカの命が繋げなくなる。

2021年9月、横浜にいる姪っこからのメールで、観賞用メダカを繁殖させて、200匹ほどのメダカがいるとの連絡を受け、繁殖方法を聞いた。また、河北新報の記事で福島県板倉町のメダカの学校開設を知った。袋田の滝観光に車で近くに行ったので、メダカの学校校長さん(石井二郎さん)に会って話を聞いた。メダカの卵はそのまま放置しておくと、親メダカや他の魚が食べてしまう。また、孵化して間のない稚魚も食べられてしまう。繁殖させるには、卵をメダカや他の魚がいない別の水槽に移せばよい。また、卵は指で軽く摘まんで産み付けられた場所から離しても問題ない。

また、今までの経験から冬場に部屋の中に入れていた我が家の野生メダカが卵をおなかに抱えているのを何度か目撃している。従って、冬の間に自宅の部屋の中で人工繁殖することを計画した。幸い、観賞用メダカの飼育ブームで近くのホームセンターに繁殖に必要なグッヅも揃っていた。

結果として、2021年12月末から2022年3月の間で、約270個の卵を採取し、約130匹のメダカが新たに生まれた。生まれたメダカは大きくなり次第、順次ミニ池と水路に放している。

水槽全景

親メダカ水槽には7匹の親メダカがいた。オス、メスの数は分からず。採取した卵を初めに第1網へ、続いて第2網へ入れた(写真では網はすでに取り除いている)。続いて、採取した卵を第3網、第4網へと入れた。採取した卵の数:第1網:40個、第2網:55個、第3網:101個、第4網:73個。水槽には途中から保温ヒーターを入れた。

ホテイアオイの根の繊維に絡まっているメダカの卵。直径約1mm。粘り気のある糸状のもので絡まっている。このように目立った場所に産み付けるのは例外で、通常は目立たない隠れた場所に産み付けている。

1個の卵の拡大写真。左側に目が、右側に尾の部分が見える。

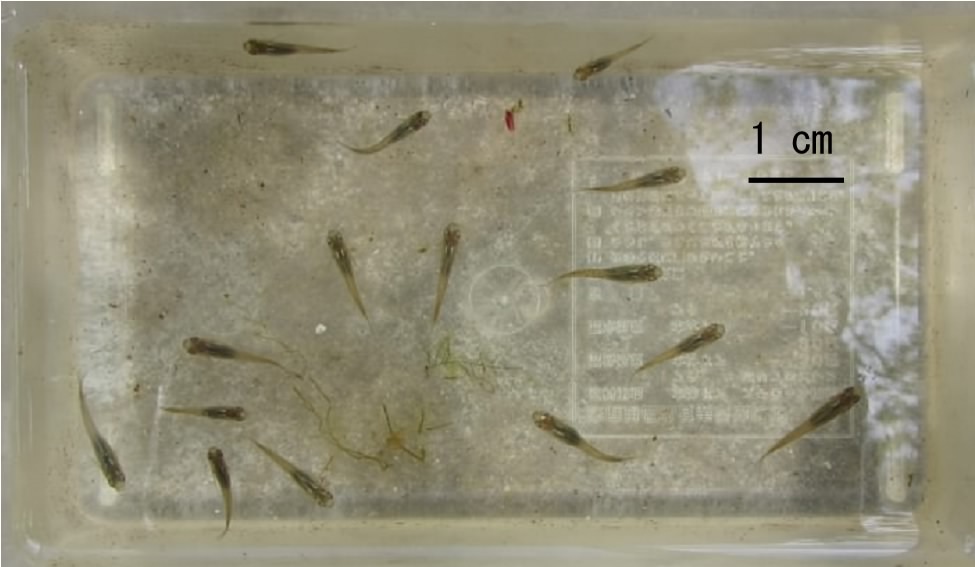

初めて孵化した稚魚メダカ、全長約3mm。大きな目が印象的。黒い斑点は体色を変える色素細胞。中央下側にしばらくの栄養源であるヨークサック(卵黄嚢)が見える。稚魚用飼料を与え始める。2022年1月23日

水槽水面に浮き上がっている藻。藍藻(シアノバクテリア)と思われる。気泡は藍藻が光合成で出している酸素だろう。小さな粒は稚魚メダカが食べている。夜は水槽底面に沈んでしまう。2022年2月9日

第3網中の最後の2個の卵。大きな目2個と胴体部分が見える。緑色の線は藻(アオミドロ)繊維。黒い太い線はホテイアオイの根の繊維。2022年2月12日

ほぼ最後に孵化してきた稚魚メダカ。長さ約3mm。2022年3月15日

子メダカには成長するにつれ各種の飼料を、小さなすり鉢ですりつぶして与えた。 主な飼料:乾燥赤虫、メダカフレーク、テトラフィン金魚のエサ、COMETメダカの主食。

4月初旬より屋外の大きめの2つの水槽へ移して飼育している。

水路へ初めて放した18匹の子メダカ。2022年4月11日

ミニ池へ放した15匹の子メダカ。ミニ池には親メダカと第1世代(2021年夏生まれ)の子メダカも放している。2022年4月22日

ミニ池と水路に子メダカをそれぞれ12匹放す。2022年5月18日。

卵から孵化したメダカの総数は130匹ほどいた。しかし、水槽に自然の(名取川や蕪栗沼の)水、水草と土を入れているため、蛭が潜入していることが分かった。蛭はメダカを捕食するようで、子メダカの総数は130匹からかなり減少している。2022年7月6日。

水槽中で捕らえた蛭2匹。まだ子供と思える。この図では長さ~3cmだが、長さは変幻自在で変わる。

インターネットで調べると、河川に普通にいるイシビルらしい。食性は動物食とあるが、メダカを捕食すると言う記述は見当たらない。しかし、状況証拠からしてメダカを捕食するようだ。

2022年5月21日